近年はおみくじを人形などの中に入れて授与する神社やお寺が急増しています。

数ある京都の神社や寺院の中にも、かわいいおみくじ(ゆるみくじ)を入手できるところがいくつかあります。選りすぐりのおみくじと御朱印が入手できる神社や寺院を紹介します。

あなたのお気に入りが見つかるかもしれません。

※重複している場所もあります。

※販売終了もしくは品切れの場合もあります。

目次

- 1 平野神社のリスみくじ

- 2 岡崎神社のうさぎみくじ

- 3 宇治神社のうさぎみくじ

- 4 宇治上神社のうさぎみくじ

- 5 石清水八幡宮の鳩みくじ

- 6 六角堂の鳩みくじ

- 7 三宅八幡宮の鳩みくじ

- 8 上賀茂神社の馬みくじ

- 9 藤森神社の白馬みくじ

- 10 上賀茂神社の八咫烏みくじ・かもなすみくじ

- 11 熊野若王子神社の八咫烏みくじ

- 12 護王神社の猪みくじ

- 13 建仁寺・禅居庵の猪みくじ

- 14 建仁寺・両足院の毘沙門天みくじ

- 15 建仁寺・両足院の虎みくじ

- 16 建仁寺・両足院のアマビエみくじ

- 17 松ヶ崎大黒天の大黒天みくじ

- 18 大豊神社・大国社の狛ねずみみくじ

- 19 菅原院天満宮神社の牛みくじ

- 20 萬福寺の布袋尊みくじ

- 21 荒木神社の狐みくじ

- 22 市比賣神社の姫みくじ

- 23 文子天満宮の牛みくじ

- 24 伏見神宝神社の龍みくじ

- 25 満足稲荷神社の狛きつねみくじ

- 26 六波羅蜜寺の弁財天みくじ

- 27 矢田地蔵尊のお地蔵さんみくじ

- 28 勝林寺のかえるみくじ・虎みくじ

- 29 瀧尾神社の龍みくじ

- 30 赤山禅院の福禄寿みくじ

- 31 大原野神社の鹿みくじ

- 32 大覚寺の不動明王みくじ

- 33 まとめ

平野神社のリスみくじ

京都で最も早く咲くといわれている「魁(さきがけ)桜」があることで知られる平野神社。この神社ではかわいいリスのおみくじが入手できます。(りすのおつげ)

リスは古来より山の神の使いと考えられており、両手を合わせて拝むような仕草をすることから、神のお告げを伝える役目を持つとされていました。

このかわいらしさは全国のゆるみくじの中でもトップクラスではないでしょうか。

ちなみに御朱印はシンプルそのもの。

京都府京都市

平野神社⛩ 参拝

御朱印 拝受本殿 修復中#御朱印 #平野神社 pic.twitter.com/RK1oQLx4Z7

— NEW収集屋 (@NEWsyusyuya) July 9, 2022

| 名称 | 平野神社 |

| 住所 | 京都市北区平野宮本町1番地 |

| アクセス | 市バス[205][50]系統「衣笠校前」下車 |

| ⇒公式サイト | |

岡崎神社のうさぎみくじ

岡崎神社は平安京を鎮守するために四方に建てられた4つの神社の一つで、歴史のある神社です。こちらではかわいいうさぎのおみくじが人気です。

その昔、岡崎神社周辺には野うさぎが多く生息しており、神の使いとして大切にされていました。そのため神社内にはうさぎをモチーフにしたものが多く祀られています。

こちらのうさぎみくじが並ぶ様子は、フォトジェニックの一言に尽きます。

岡崎神社の御朱印は「東天王」。古くは「東天王社」と呼ばれていたことから。

2021.10.19 岡崎神社(京都市左京区)を参拝⛩️#全国一の宮 #御朱印 #鷲宮神社 #御城印 #氷川神社 #鉄印帳 #駅スタンプ #西国三十三観音 #岡崎神社 #神仏霊場 pic.twitter.com/LhwrTMRlTP

— マリオ (@195594mi) October 19, 2021

| 名称 | 東天王 岡﨑神社 |

| 住所 | 京都市左京区岡崎東天王町51番地 |

| アクセス | 市バス[32][203][93][204]系統「岡崎神社前」下車 |

| ⇒公式サイト | |

宇治神社のうさぎみくじ

宇治神社は仁徳天皇の異母弟にあたる菟道稚郎子(うじのわきいらつこ)をご祭神とする神社。菟道稚郎子が幼い頃より聡明で学問の道を極めたことから、学業・受験合格祈願の御利益があるといわれています。

菟道稚郎子が道に迷った際に、一匹のうさぎが先導し、幾度も振り返りながら案内したという言い伝えがあり、境内に安置されている見返りうさぎの像は正しい道や良縁へと導いてくれる神の使いとされています。

神社内には多くのうさぎの像が設置されているほか、見返りうさぎのおみくじも入手できます。

また、本殿のまわりを3周する間に3つのうさぎを見つけることが出来れば願いが叶うという言い伝えもあります。

宇治神社ではうさぎの御朱印が拝受できます。

京都府宇治市にあります宇治神社でウサギの御朱印をいただきました。#御朱印 #宇治神社 pic.twitter.com/AlQh4BgpCe

— 海未ちゃん御朱印垢 (@Ve06OIHRCeNUMhq) May 17, 2022

| 名称 | 宇治神社 |

| 住所 | 京都府宇治市宇治山田1 |

| アクセス | 京阪電鉄宇治線「宇治駅」から徒歩5分 |

| ⇒公式サイト | |

宇治上神社のうさぎみくじ

宇治上神社は日本最古の神社建築である拝殿があることで知られ、世界遺産の構成資産にも指定されています。ご祭神は仁徳天皇と応神天皇。

元々は現在の宇治神社と併せて「宇治離宮明神」と呼ばれていたものが分離して出来たといわれています。宇治上神社でもうさぎは神の使いです。

色とりどりのうさぎのおみくじがあるので、選ぶのに迷ってしまいます。

宇治上神社は御朱印もカラフル。さまざまなカラーがあります。

こんばんは😃🌃

宇治上神社の御朱印帳と御朱印の一部です🙇

宇治上神社は、京都府宇治市宇治山田にある神社です。式内社で、旧社格は村社。隣接する宇治神社とは対をなします。

また京都に伺った際には、是非行きたい神社様です🙇 pic.twitter.com/OmpbzFfzln

— 恭兵 (@2451youyou) April 23, 2022

| 名称 | 宇治上神社 |

| 住所 | 京都府宇治市宇治山田59 |

| アクセス | 京阪電車宇治線「宇治駅」から徒歩10分 |

| ⇒公式サイト | |

石清水八幡宮の鳩みくじ

〝やわたのはちまんさん〟の名で親しまれている石清水八幡宮(いわしみずはちまんぐう)は古来より都の裏鬼門を守護する神社として崇敬されてきました。

八幡大神の使いとされる鳩をモチーフにしたものが随所に見られ、鳩の御朱印や鳩みくじも人気です。

また、八幡の真竹をフィラメントにして電球の長時間点灯に成功したエジソンにちなみ、境内にはエジソン記念碑が建てられています。

なお、石清水八幡宮は急な階段坂を延々と登っていく健脚家向きの神社ですが、参道ケーブルでの上り下りも可能になっています。

”八幡大神”の御朱印がいただけます。

日本三大八幡宮の一社と呼ばれる石清水八幡宮へ。男山の頂上まで登り御朱印を拝受しました。時間ギリギリでも快く対応して下さった社務所の方に感謝です。 pic.twitter.com/ySntZjyNfk

— おだ (@haregasukii) July 25, 2022

| 名称 | 石清水八幡宮 |

| 住所 | 京都府八幡市八幡高坊30 |

| アクセス | 京阪「石清水八幡宮駅」⇒参道ケーブル「八幡宮山上駅」下車徒歩5分 |

| ⇒公式サイト | |

六角堂の鳩みくじ

聖徳太子が建立したと伝えられ、古くから”京都の中心”とされてきた六角堂(ろっかくどう)。

正式名称は頂法寺ですが、御堂が六角形の形をしていることから、”六角堂”の名で親しまれています。華道家元池坊が住職を務めており、「いけばな発祥の地」としても知られています。

六角堂でも鳩みくじが入手できます。とても愛らしい姿をしており、人気があります。

なお池坊会館1Fのスターバックスは、店内から六角堂が見られることで知られています。

迫力ある字体が特徴的な六角堂の御朱印。

烏丸通りを散歩した折、六角堂にお参りして御朱印をいただきました。

ここは聖徳太子によって創建され、本尊如意輪観音像が人々の信仰を集めて、西国三十三所観音巡礼の第十八番札所となっています。#ミシマカメラ #京都 #神社仏閣 #御朱印 pic.twitter.com/vMIbAG0A1B

— 時(とき)のせせらぎ (@tokino_seseragi) May 23, 2022

| 名称 | 紫雲山法頂寺 六角堂 |

| 住所 | 京都市中京区六角通東洞院西入堂之前町248 |

| アクセス | 京都市営地下鉄「烏丸御池駅」から徒歩3分 |

| ⇒公式サイト | |

三宅八幡宮の鳩みくじ

三宅八幡宮では神の使いである鳩を大切にしており、狛鳩など鳩をモチーフとしたものが多くみられます。

かわいい鳩みくじも入手できます。

境内の各所に並べられているので、見ていて心が和みます。

魅力的な手書きの御朱印が話題です。

三宅八幡宮⛩さんの御朱印

手書きの絵が良いですね😊 pic.twitter.com/635NYkxt8A— cubmasa(京都カブ主)⛩ (@shimizumasatos1) March 5, 2022

| 名称 | 三宅八幡宮 |

| 住所 | 京都市左京区上高野三宅町22 |

| アクセス | 京都バス「八幡前」下車 徒歩1分 |

| ⇒公式サイト | |

上賀茂神社の馬みくじ

上賀茂神社(かみがもじんじゃ)は正式名称を加茂別雷神社(かもわけいかづちじんじゃ)といい、ご祭神は天から山に降臨した別雷神(わけいかづちのかみ)です。

毎年の例祭では、太古の昔に別雷神が降臨するにあたり所望したという「走馬の儀」が行われます。それにちなんで上賀茂神社では馬みくじが入手できます。

御朱印はもちろん”加茂別雷神社”。

今日…最初に貰った上賀茂神社の御朱印です😊 pic.twitter.com/GSavw4rqcg

— よっし~BBC (@yottsy1065) August 22, 2021

| 名称 | 加茂別雷神社(上賀茂神社) |

| 住所 | 京都府京都市北区上賀茂本山339 |

| アクセス | JR京都駅からバス[4]系統 「上賀茂神社前」下車 |

| ⇒公式サイト | |

藤森神社の白馬みくじ

駆馬神事や菖蒲(=勝負)で有名なことから武運・勝負事に霊験あらたかとされる藤森神社。競馬関係者やファンからの信望も厚い聖地です。

ここで入手できる白馬みくじは、武運のご利益というより癒しを感じさせてくれる風貌で人気を集めています。

なお、藤森神社は平安時代の名刀「鶴丸国永」が奉納された神社としても知られており、刀剣乱舞ファンの聖地の一つです。

藤森神社久しぶりに行ったら、これまでの御朱印巡りの全部飾ってあったよ

私は第3弾から全部持ってるかな

宝物館私1人貸し切りで堪能してきた!鶴丸もいたよー!後ろに飾ってある布も鶴だらけだった pic.twitter.com/HlACxDBe8g— 雪之丞めぐみ (@riri_meg) October 21, 2020

通常の御朱印以外に、時期によっては限定御朱印もあります。

藤森神社さん(京都市伏見区深草)

2枚目、3枚目は紫陽花祭限定の書き置きの御朱印になります。

光の関係で分かりにくいですが藤森神社の方は薄いピンク、紫陽花宮の方は薄い紫の紙になります。

今回は御朱印帳も拝受して頂きました6月8日参拝 pic.twitter.com/fXSavlF5wr

— kazumi (@G9gtJgpoLHHNhov) June 8, 2022

| 名称 | 藤森神社 |

| 住所 | 京都市伏見区深草鳥居崎町609 |

| アクセス | JR藤森駅下車 徒歩5分 |

| ⇒公式サイト | |

上賀茂神社の八咫烏みくじ・かもなすみくじ

上賀茂神社の摂社「久我神社」に祀られている賀茂建角身命(かもたけつねのみこと)は八咫烏(やたがらす)に姿を変えて神武天皇の一行を大和の国へ導いたと伝えられています。

八咫烏みくじは上賀茂神社で入手できます。八咫烏は3本足のカラスで、目的地へ正しく導くことから必勝祈願や交通安全の御利益があるとされています。

上賀茂神社には「かもなす」のおみくじもあります。

上賀茂神社の「かもなす」と「やたがらす」のおみくじ買った。ばぁばになると、細かいもん集めて、何が楽しいのか思うてたけど、私、確実にその道を進んでいる。京都にいくつあんねん、ゆるみくじ。ゆるみくじ、制作してはるのはどこなんやろう。知ってる人教えて。 pic.twitter.com/xPDRnf7LuE

— juuuuun.co (@juuuuun_co) May 9, 2021

| 名称 | 加茂別雷神社(上賀茂神社) |

| 住所 | 京都府京都市北区上賀茂本山339 |

| アクセス | JR京都駅からバス[4]系統 「上賀茂神社前」下車 |

| ⇒公式サイト | |

熊野若王子神社の八咫烏みくじ

後白河法王が京都に熊野権現を勧請して建立した熊野若王子(くまのにゃくおうじ)神社。熊野大社を総本社とする全国の熊野神社では、八咫烏(やたがらす)は主祭神の家津美御子大神(素盞鳴尊/スサノオノミコト)の使いとして崇められています。

京都の熊野若王子神社でも八咫烏のみくじが入手できます。独特の愛嬌があるかわいい八咫烏なのでおすすめです。

迫力ある字体の御朱印が有名です。

大豊神社からさらに歩いて

熊野若王子神社へ…

記念御朱印もあったので拝受しました✨#熊野若王子神社#御朱印 pic.twitter.com/3SCqM3vhca— かおり (@kaorin626221) March 24, 2020

| 名称 | 熊野若王子神社 |

| 住所 | 京都市左京区若王子町2番地 |

| アクセス | 京都市バス 「宮ノ前町」下車 徒歩8分 |

| ⇒公式サイト | |

護王神社の猪みくじ

護王神社(ごおうじんじゃ)の御祭神である和気清麻呂公は、危機の折に多くのイノシシによって守られたという言い伝えがあります。

境内には狛猪をはじめ多くの猪像が設置されています。

護王神社の猪みくじはコミカルなキョロ目のイノシシ。いい味出してます。

御利益がありそうな護王神社の御朱印。

京都 護王神社です。

京都御所の西側に鎮座する護王神社です。

全国でも珍しい「狛いのしし」の神社です。

猪に助けられた和気清麻呂の足萎えが回復したという故事から、足腰の病気・怪我回復の御利益があります。

京都観光気分を味わえてもらえたらうれしく思います。#護王神社 #御朱印 #京都旅行 pic.twitter.com/GCSrfNVQ0o— しもさん@8/11 EAT THE ROCK 2022 8/18ハンブレッダーズ (@_shi_mo_san) March 21, 2021

| 名称 | 護王神社 |

| 住所 | 京都市上京区烏丸通下長者町下ル桜鶴円町385 |

| アクセス | 市バス[51]系統 「烏丸下長者町」下車すぐ |

| ⇒公式サイト | |

建仁寺・禅居庵の猪みくじ

建仁寺の塔頭寺院である禅居庵(ぜんきょあん)では、守護神である秘仏・摩利支尊天(まりしそんてん)が猪の背に乗っていることから、猪の像が多く設置されています。

堂々とした狛猪はなかなかの迫力です。

こちらでは愛らしい猪みくじも入手できます。

禅居庵でいただけるのは”摩利支天”の御朱印です。

禅居庵 摩利支天堂さん(京都市東山区小松町)を参拝しました

建仁寺さんの塔頭寺院で禅居庵さんは非公開ですが、隣接する日本三大摩利支天の一つでもある摩利支天堂さんは常時参拝可能です。

御朱印は書き置きのみとなります pic.twitter.com/ZIsIBY97oS

— kazumi (@G9gtJgpoLHHNhov) October 18, 2021

| 名称 | 建仁寺塔頭 禅居庵 |

| 住所 | 京都市東山区大和大路通四条下る4丁目小松町146 |

| アクセス | 市バス「四条京阪前」下車 徒歩7分 |

| ⇒公式サイト | |

建仁寺・両足院の毘沙門天みくじ

建仁寺の塔頭である両足院には、毘沙門天をまつる毘沙門天堂があります。ここに祀られている毘沙門天像は、黒田長政を勝利に導いた霊験あらたかな仏像として大切にされていたものが両足院に寄進されたという秘仏です。

これにあやかり、両足院には毘沙門天様をモチーフにしたおみくじがあります。最強の武神のはずですが、ぷっくりしていて癒やし系のお顔です。

両足院では庭園の特別拝観が行われることがあり、その際には所蔵する伊藤若冲作『雪梅雄鶏図』等が公開されることもあります。

御朱印も時期によってさまざま。かなり個性的なものが拝受できます。

ようやくご縁をいただきました。建仁寺 両足院 書き置き御朱印 pic.twitter.com/MNd1O4o5DF

— Nobu chiaki (@NobuChiaki) November 26, 2021

| 名称 | 建仁寺塔頭 両足院 |

| 住所 | 京都府京都市東山区大和大路通四条下る4丁目小松町591 |

| アクセス | 京都市バス[206][100]系統 「東山安井」下車 徒歩3分 |

| ⇒公式サイト | |

建仁寺・両足院の虎みくじ

両足院の毘沙門天堂では毘沙門天みくじ以外に虎みくじも入手できます。

毘沙門天は古来より「寅の年、寅の日、寅の刻」に現れるとされており、その使いも虎であることが由緒のようです。

| 名称 | 建仁寺塔頭 両足院 |

| 住所 | 京都府京都市東山区大和大路通四条下る4丁目小松町591 |

| アクセス | 京都市バス[206][100]系統 「東山安井」下車 徒歩3分 |

| ⇒公式サイト | |

建仁寺・両足院のアマビエみくじ

両足院ではアマビエみくじも入手できます。

アマビエは予言と除災の力を持つ妖怪。その姿絵を見ることで疫病から免れ、長寿になるとも言われています。

| 名称 | 建仁寺塔頭 両足院 |

| 住所 | 京都府京都市東山区大和大路通四条下る4丁目小松町591 |

| アクセス | 京都市バス[206][100]系統 「東山安井」下車 徒歩3分 |

| ⇒公式サイト | |

松ヶ崎大黒天の大黒天みくじ

松ヶ崎大黒天の名で知られる「松崎山 妙円寺」は、小山の中腹にある閑静なお寺です。

都七福神の第一番札所で、悪いところを治してくれる「なで大黒様」もいらっしゃいます。

松ヶ崎大黒天では、かわいい大黒天様のおみくじが入手できます。ほっこりとしたやさしいお顔に癒されます。

迫力ある”大黒天”の御朱印が魅力です。

妙圓寺(日蓮宗 京都市左京区)

元和二年創建🙏松ヶ崎大黒天として親しまれており、裏山には五山送り火・妙法の「法」が灯されます🔥

洛北は寒いなぁと思いながらテクテク🚶♂️変わった瓦の山門…ではなくネットでした💦

赤山禅院に続き、心温まる対応に感謝😊御朱印は妙法と都七福神を拝領です✍️ pic.twitter.com/e3FpS9TNc9— ハマさん (@hamasan_new) February 9, 2022

| 名称 | 松崎山 妙円寺(松ヶ崎大黒天) |

| 住所 | 京都市左京区松ヶ崎東町31番地 |

| アクセス | 市バス[65]系統「松ヶ崎大黒天」下車 徒歩5分 |

| ⇒公式サイト | |

大豊神社・大国社の狛ねずみみくじ

大豊神社(おおとよじんじゃ)は別名「ねずみの社」として知られ、末社の大国社(おおくにしゃ)には神の使いであるねずみを象った狛ねずみが置かれています。

狛ねずみはおみくじにもなっており、そのキュートな姿で注目を集めています。2種類のうちの一方は「あれ?うさぎかな?」という感じですが、神社の方に確認したら”ねずみ”だそうです。

大豊神社では御朱印にもねずみの姿が・・・。

昨日は、こまねずみで有名な大豊神社でお参り。

御本殿の前のしだれ桜が立派過ぎて、御本殿が見えませぬ(^^)

気持ち良い雰囲気の境内でした。#御朱印#大豊神社 pic.twitter.com/PY5B77my5C

— しろいぬJr@御朱印巡りコツコツ (@shiroinuJr) June 6, 2022

| 名称 | 大豊神社 大黒社 |

| 住所 | 京都府京都市左京区鹿ケ谷宮ノ前町20 |

| アクセス | 市バス[100][32]系統 「宮ノ前町」下車 徒歩5分 |

菅原院天満宮神社の牛みくじ

天神様として崇められている菅原道真公が生まれた霊地にある神社で、道真公とその父、祖父を祀っている菅原院天満宮神社。”烏丸の天神さん”として親しまれています。

「丑の年の丑の日の丑の刻に生まれた」という伝説のある菅原道真には牛にまつわるエピソードが多く、天神となってからは神の使いに牛を用いたこともあって、天満宮には臥牛の像が祀られています。これにならって牛のみくじも授与品となっています。

つぶらな瞳を持つ牛みくじ。実は5色あります。どれにしようか迷いますね。

季節ごとのカラフルな御朱印も人気です。

上京区 菅原院天満宮神社⛩

祭神 菅原道真 菅原是善 菅原清公七夕祭🎋短冊に願事を書いて来ました

平凡ですが『家族の健康』です✨カシワバアジサイが美しい🌿

水無月の紫陽花御朱印を拝受しました#御朱印 pic.twitter.com/pT4wWFVYPO— 蒼🐉マサ🐅@のんびりな御朱印 (@BluedragonMasa1) June 26, 2022

| 名称 | 菅原院天満宮神社 |

| 住所 | 京都市上京区烏丸通下立売下る堀松町408 |

| アクセス | 市バス[51]系統「烏丸下立売」下車すぐ |

| ⇒公式サイト | |

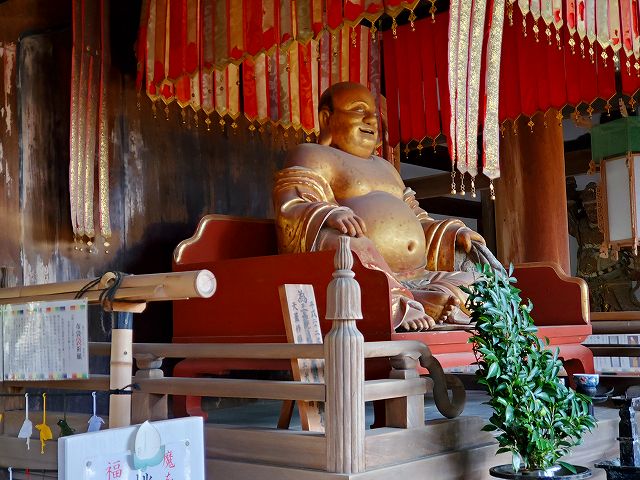

萬福寺の布袋尊みくじ

宇治市にある黄檗山萬福寺(おうばくさんまんぷくじ)は中国から来た隠元(いんげん)禅師を開祖とする寺院。1661年の創設で、建造物のほとんどが重要文化財に指定されています。

国内では珍しい中国式の仏教寺院で、建物から儀式作法などが日本の仏教とは異なることで知られています。

弥勒菩薩の化身とも言われている布袋(ほてい)尊の像があり、2月と8月を除く毎月8日に「ほていまつり」を行っています。

布袋様をモチーフにした可愛らしい布袋尊みくじが人気です。

萬福寺は煎茶道の祖・売茶翁(ばいさおう)ゆかりの寺としても知られており、境内に売茶翁を祀る売茶堂が建てられています。

萬福寺の御朱印は”布袋尊”。

#萬福寺

京都の宇治市にある黄檗宗萬福寺で、3/19〜21の3日間、「萬福寺ランタン」開催しています。御朱印3種類いただきました✨#HOTELKUUKYOTO #萬福寺 #黄檗山 #黄檗宗 #御朱印 #御朱印中文站 #京都好きと繋がりたい #宇治市 #萬福寺ランタン #ランタン pic.twitter.com/KItO5pQf8X— HOTEL KUU KYOTO (@hotel_kuu_kyoto) March 20, 2021

| 名称 | 黄檗山萬福寺 |

| 住所 | 京都府宇治市五ケ庄芝ノ東6−3 |

| アクセス | JR奈良線「黄檗駅」下車 徒歩5分 |

| ⇒公式サイト | |

荒木神社の狐みくじ

全国に3万ほどある”お稲荷さん”の総本宮といえば、有名な伏見稲荷大社。総数1万基に及ぶ赤い鳥居と、無数に立つきつねの像で知られています。

神の眷属(けんぞく)であるきつねは白狐(びゃっこ)と呼ばれるきつねで、特別な力を持つ存在です。

伏見稲荷大社では神使のきつねをモチーフにした授与品が多数用意されています。お稲荷さんには商売繁昌・産業興隆・家内安全・交通安全・芸能上達と多岐にわたるご利益があるがあるといわれているので、お守りにするのもいいかもしれません。

伏見稲荷大社の裏参道の途中にある摂社の「荒木神社」は、縁結びをつかさどる口入稲荷大神を祀る神社として人気です。早い話が、強力な縁結びのパワースポットです。

荒木神社では、かわいいきつねのおみくじが入手できます。

きつね3体セットの口入(くちいれ)人形も有名です。縁結びの願掛け人形で、願いが叶ったら奉納します。境内には奉納された口入人形が多数見られます。

ちなみに荒木神社に御朱印はありません。

| 名称 | 荒木神社 |

| 住所 | 京都市伏見区深草開土口町12-3 |

| アクセス | JR奈良線 稲荷駅下車 徒歩5分 |

| ⇒公式サイト | |

市比賣神社の姫みくじ

もともとは商売繁盛の御利益がある”市場の守り神”ですが、五柱おられる御祭神がすべて女神であることから、”女性の願いを叶える” ”女性の厄除け”という御利益もあると言われています。

こちらの神社には、願掛けにもお守りにもなると評判のかわいい姫みくじがあります。

御神井「天之真名井」は奉納された姫みくじでいっぱいです。

ちなみに市比賣神社の上は賃貸住宅「リリジョンいちひめ」になっています。もちろん女性専用です。

御朱印には女人守護の文字が。

市比賣神社

まつられる神様はすべて女神様で、女人の守り神とされます⛩天之真名井の御神水は皇子・皇女の産湯としても使われたそう。

姫だるまのおみくじは願い事を書いて奉納しても、お守りとして持ち帰っても良し✨

長らくアイコンとしても守っていただいてます☺️#京都 #御朱印 #おみくじ pic.twitter.com/Z6HBb4xYsI— ハナトリ (@GosyuinOmikuji) May 2, 2022

| 名称 | 市比賣神社(いちひめじんじゃ) |

| 住所 | 京都市下京区河原町五条下ル一筋目西入ル |

| アクセス | 京阪五条駅より徒歩5分 |

| ⇒公式サイト | |

文子天満宮の牛みくじ

文子天満宮(あやこてんまんぐう)は北野天満宮の前身神社で、天神信仰発祥の拠点とされています。

創建したのは菅原道真の乳母であった多治比文子(たじひのあやこ)。菅原公が没した後にお告げを受け、庭に小さな祠を建てたのが始まりとか。これが道真公を祀った最初の神社とされています。

天神様といえば牛。文子天満宮ではかわいい牛みくじが入手できます。

御朱印には”天神信仰発祥の神社”の文字が。

#文子天満宮

菅原道真公を「天神」としてわが国で最初におまつりした神社であることから「天神信仰発祥の神社」と位置づけられます。御朱印2種類です。ホテルから徒歩10分🚶♂️#hotelkuukyoto #天満宮 #文子 #京都駅周辺 #京都社寺 #御朱印 #京都好きと繋がりたい #御朱印中文 #観光 #国内旅行 pic.twitter.com/2p470uYcWv— HOTEL KUU KYOTO (@hotel_kuu_kyoto) March 19, 2021

| 名称 | 文子天満宮(あやこてんまんぐう) |

| 住所 | 京都府京都市下京区間之町通花屋町下る天神町400 |

| アクセス | 地下鉄五条駅から徒歩5分 |

| ⇒公式サイト | |

伏見神宝神社の龍みくじ

伏見稲荷大社の参道、千本鳥居の途中から山道を登って行った場所にある伏見神宝神社(ふしみかんだからじんじゃ)は本殿前に狛龍が並ぶ穴場的な神社です。

伏見稲荷の参拝者でもマニアしか訪れない閑静な場所にある名所で、かなりおすすめです。

龍神づくしのこちらの神社では、とびきりかわいい龍のおみくじが入手できます。

御朱印にも龍神の姿が・・・。

京阪本線伏見稲荷駅歩15分、伏見稲荷大社の千本鳥居を抜けていく途中の丘にある神社。

伏見稲荷大社と併せて頂きたい神社です。御朱印ナンバー260202 伏見神宝神社 京都市伏見区 pic.twitter.com/qG6UfajEqX

— 御朱印2022 (@gosyuin2022) April 30, 2022

| 名称 | 伏見神宝神社(ふしみかんだからじんじゃ) |

| 住所 | 京都府京都市伏見区深草笹山町15 |

| アクセス | JR伏見稲荷駅から徒歩15分ほど(千本稲荷途中から3分) |

満足稲荷神社の狛きつねみくじ

「満足稲荷神社」は豊臣秀吉が伏見桃山城を守護するために伏見稲荷大社の御祭神を勧請し、その御利益に大いに満足して”満足稲荷”と名付けたというユニークな由来のある神社です。

境内には狛ぎつねがたくさんいます。”満足白ぎつね”はかわいいおみくじやグッズにもなっています。

御朱印にも狐がいます。

京都 満足稲荷神社

きつねのハンコがかわいい💕疫病退散御朱印も拝受。挟紙もめちゃかわいい pic.twitter.com/NskhCoy2V0— kei (@keinumako) June 21, 2022

| 名称 | 満足稲荷神社(まんぞくいなりじんじゃ) |

| 住所 | 京都市左京区東大路仁王門下ル東門前町527-1 |

| アクセス | 市バス 東山三条で下車 |

| ⇒公式サイト | |

六波羅蜜寺の弁財天みくじ

空也上人を開祖とする六波羅蜜寺は、国宝指定の「十一面観音立像」や重文指定の「空也上人像」など多くの名宝を蔵する歴史あるお寺です。

境内にある「銭洗い弁財天」は都七福神の一つとして崇められており、これにちなんだ弁財天のおみくじも人気です。

巳の日には金運アップの限定御朱印も拝受できます。

ちなみに今日は六波羅蜜寺でこれまた念願の弁財天様の特別御朱印をいただいてきた🙏

巳の日に参拝した時だけいただけるんだけど、今日は特に縁起が良いと言われる己巳の日だったから、なんとしてもお参りしたかった(*⁰▿⁰*)✨

お金も洗ってお参りしてきたよ٩( ‘ω’ )و pic.twitter.com/eTsVxYSn2R— 黒猫🐈⬛プロカは読まなくて平気です🐾 (@konomeduki) July 15, 2022

| 名称 | 六波羅蜜寺(ろくはらみつじ) |

| 住所 | 京都市東山区五条通大和大路上ル東 |

| アクセス | 市バス[206] 系 清水道下車 徒歩7分 |

| ⇒公式サイト | |

矢田地蔵尊のお地蔵さんみくじ

矢田地蔵尊(やたじぞうそん)は、寺町商店街の中にあるちょっと変わったお寺です。矢田寺とも呼ばれていますが、これは「あじさい寺」として有名な奈良の矢田寺の別院に当たるという理由から。

人々の苦しみを肩代わりしてくれるありがたい『代受苦地蔵』が祀られているため、おみくじもお地蔵さんをモチーフにしたものになっています。

↑めちゃめちゃかわいいです。

また、魅力的な御朱印も注目されています。

三条寺町の矢田寺さん。

普段はちらっと覗くだけが多いんですが、この御朱印にはなんかよくわかんないけど惹かれてしまいました。#御朱印 #京都 #矢田地蔵尊 pic.twitter.com/62ZesqmIKd— 市松 (@ichimatsu666) June 16, 2022

| 名称 | 矢田地蔵尊(矢田寺) |

| 住所 | 京都市中京区寺町通三条上る天性寺前町523 |

| アクセス | 市バス「河原町三条」下車 徒歩3分 |

| ⇒関連サイト | |

勝林寺のかえるみくじ・虎みくじ

毘沙門天を祀る勝林寺は東福寺の塔頭で、美しい花手水でも知られています。座禅・写経・写仏体験も実施されています。

勝林寺ではかえるのおみくじが入手できます。かえるは「福をむかえる」「お金が還る」「無事に帰る」「若返る」などの語呂合わせや「豊作」「子孫繁栄」などの御利益がある縁起ものとされています。

また、2021年より虎みくじも拝受できるようになりました。

毘沙門天の神使とされる虎ですが、おみくじはとても愛らしい姿をしており、記念品としても最適です。

御朱印にはさまざまな種類があり、新作御朱印の拝受には多くの参拝者が集まります。

直書き御朱印

『夏 風』

※御住職お任せ朱印《東福寺塔頭 毘沙門堂 勝林寺》

京都市東山区本町15-795https://t.co/nFW4qi3YTD#京都 #東山 #御朱印 #勝林寺#東福寺塔頭 #毘沙門堂勝林寺#毘沙門天 #吉祥天 #吉祥尊天#そうだ京都行こう #ご縁のバトン#勝林寺御朱印 pic.twitter.com/L6JY3yhtSJ— 和さん歩〈かずさんぽ〉 (@kazusanpo2017) July 27, 2022

| 名称 | 勝林寺(しょうりんじ) |

| 住所 | 京都市東山区本町15-795 |

| アクセス | 市バス[88][208]系「東福寺」下車 |

| ⇒公式サイト | |

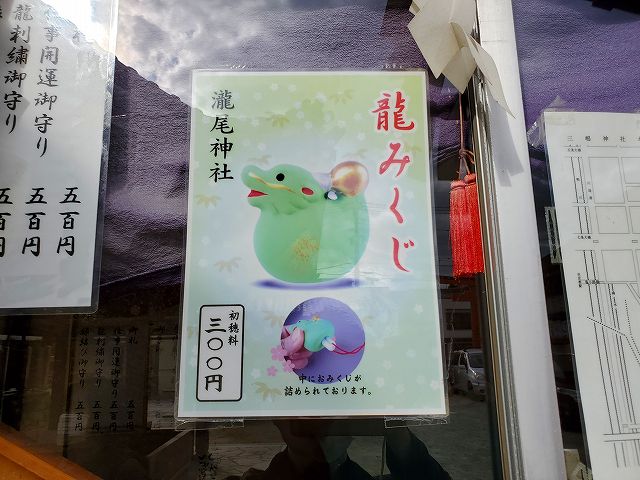

瀧尾神社の龍みくじ

東山区にある瀧尾神社は大国主命、弁財天、毘沙門天を祀る神社です。拝殿天井にある全長8mの龍の彫り物が有名で、そのリアルさから夜な夜な境内を動き回ったという言い伝えもあります。

瀧尾神社ではかわいらしい龍のおみくじが入手できます。

京都市東山区本町に鎮座します瀧尾神社の境内風景、その2。

本殿の並びには安産・子授けの御神徳で知られる三嶋神社の祈願所があり、夫婦和合・子授懐妊の御利益がある陰陽の石がお祀りされていました。

三嶋神社の御朱印は、瀧尾神社で拝受できます。

瀧尾神社には龍のおみくじもありました🐲 pic.twitter.com/mv7oABKmGZ— ルージュいちご (@uguisugumi) February 18, 2018

なお、2020年9月より改修工事が始まったため、3年ほどの間は木彫りの龍を鑑賞するのは難しいと思われます。

京都 瀧尾神社です。

東福寺と三十三間堂の中間辺りに鎮座する社です。

瀧尾神社のご利益は、ご祭神 七福神の三神であり、三神とも共通しているのが商売繫盛・出世開運・金運・財運向上の福徳です。

大丸の創業者・下村彦右衛門が毎日 参拝した神社です。

京都観光気分を感じてください。#御朱印巡り pic.twitter.com/Fk902KfJY3— しもさん@8/11 EAT THE ROCK 2022 8/18ハンブレッダーズ (@_shi_mo_san) February 24, 2022

| 名称 | 瀧尾神社(たきおじんじゃ) |

| 住所 | 京都市東山区本町11丁目718 |

| 開館時間等 | 社務所は月木曜定休 |

| アクセス | JR東福寺駅から徒歩3分 |

赤山禅院の福禄寿みくじ

888年創建の赤山禅院(せきざんぜんいん)は、天台宗総本山 延暦寺の塔頭。ご本尊の赤山大明神の別名は七福神の「福禄寿」。幸福・高禄・長寿の三徳をもたらすとされています。

赤山禅院さん https://t.co/I3CzhVKKwX へお邪魔しました。

紅葉の見頃はもう少し先のようですが、色鮮やかなもみじもありました。

(2020年11月12日撮影)赤山禅院さんへは修学院駅から徒歩約20分です。#叡電 #叡山電車 #紅葉 pic.twitter.com/7A0iiFtcXH

— 叡山電車【公式】 (@eizandensha) November 12, 2020

赤山禅院で入手できる福禄寿のおみくじは木製で、顔かたちが異なります。自分だけの御守りになるかも。

そんな赤山禅院は福禄寿様のお寺でおみくじが可愛い過ぎたので購入。手描きのお顔でみんな少しずつ違う。悩む…と言ったら

目が合った福禄寿様をどうぞ(*´ω`*)

とおじさんに言われて素直に目が合った福禄寿様を。結ばずにたまに読み返すみたいな感じで持ち帰りを促されたので連れて帰ります(*´ω`*) pic.twitter.com/HVCoueActS

— ななきゅんa.k.a材木屋の娘 (@nanakyun773) February 17, 2020

御朱印は”赤山大明神”。

赤山禅院

比叡山延暦寺の別院

千日回峰行のお寺

888年創建 天台座主の安慧(あんね)が天台宗の鎮守神として赤山明神を祀ったのがはじまり

赤山明神は陰陽道の祖神であり、商売繁盛の神として有名

明治時代の神仏分離令の後も神仏習合の形を残したまま現在に至る#御朱印#赤山禅院#京都#陰陽道 pic.twitter.com/ZN97v4BX5z

— まこ 社寺めぐり (@zw5150) March 26, 2022

| 名称 | 赤山禅院(せきざんぜんいん) |

| 住所 | 京都府京都市左京区修学院開根坊町18 |

| 拝観時間等 | 9:00〜16:30 |

| アクセス | 市バス[5][31][65]系 修学院離宮道 下車 徒歩15分 |

| ⇒公式サイト | |

大原野神社の鹿みくじ

奈良の春日大社の第一分社として知られる大原野神社。かわいい鹿みくじが拝受できます。

スタート地点の大原野神社。ここも紅葉の時期は賑わうが、この時期は比較的静か。奈良春日大社の最初の分社として長岡京遷都の際に建立された歴史ある神社で、神の使いは鹿。鹿みくじがかわいい。 pic.twitter.com/pez81Fl8BG

— 白ハセ (@MountainWelfare) July 10, 2022

鹿のスタンプが押された御朱印もあります。

今週も京都へ。蒸し暑い梅雨の合間、数ヶ月前に、火野正平さんが訪れていた大原野神社に。夕方の静寂に包まれた癒しの空間でした😊😊#御朱印#大原野神社#京都#こころ旅 pic.twitter.com/ngml0E4JgO

— なおちゃん (@naochan_1113) June 26, 2022

| 名称 | 大原野神社 |

| 住所 | 京都市西京区大原野南春日町1152 |

| アクセス | 阪急東向日駅・JR向日町駅よりバス 「南春日町」下車 徒歩8分 |

| ⇒公式サイト | |

大覚寺の不動明王みくじ

平安時代に嵯峨天皇の御所として建てられた歴史を持つ大覚寺。広大な境内には重要文化財に指定されている建造物や大きな池や庭園があります。

本殿では不動明王を中心とする五大明王を祀っており、不動明王みくじも拝受できます。

五大明王の御朱印もあります。

#大覚寺

御朱印いただきました。7/17 pic.twitter.com/qV8oGPdMjH— NANA&吾郎 (@nanagoro3) July 22, 2022

| 名称 | 大覚寺 |

| 住所 | 京都府京都市右京区嵯峨大沢町4 |

| アクセス | 嵯峨嵐山駅よりバスで6分 |

| ⇒公式サイト | |

まとめ

以上、京都のかわいいおみくじ(ゆるみくじ)についての紹介でした。

見た目にかわいいおみくじは旅の想い出に持ち帰るには最適。身近な場所に置くことでご利益もあるかもしれません。京都の神社や寺院を巡る目的の一つにしてもいいのではないでしょうか。